自然の館

釣りサイト

釣りの力学

竿の操作方法

大きな魚をかけた時、魚はいきなり走り始める。

さてどのように対処したら良いか?

もうレバー付リールは不要!竿と道糸の角度で対処できるのだ。

魚をかけたら魚が走る方向へ竿を寝かせる、はTVや釣り雑誌なんかで良く聞く話であるが、

誰もその理論を解説しないので、どうしてその対処が良いか図を交え解説してみた。

松竿は、この理論を基に50cm前後のクロでもレバーは使用せず、ドラグだけで対応する。

レバーを使用すると魚に反転を許すことになり、大物とのやり取りでは致命傷となる事が多い。

青物との対決同様仕掛けの強度は予めドラグで調整、

一歩も譲らずテンションをかけ続けることで、

大物をゲットできる確率はより高くなることを覚えていてほしい。

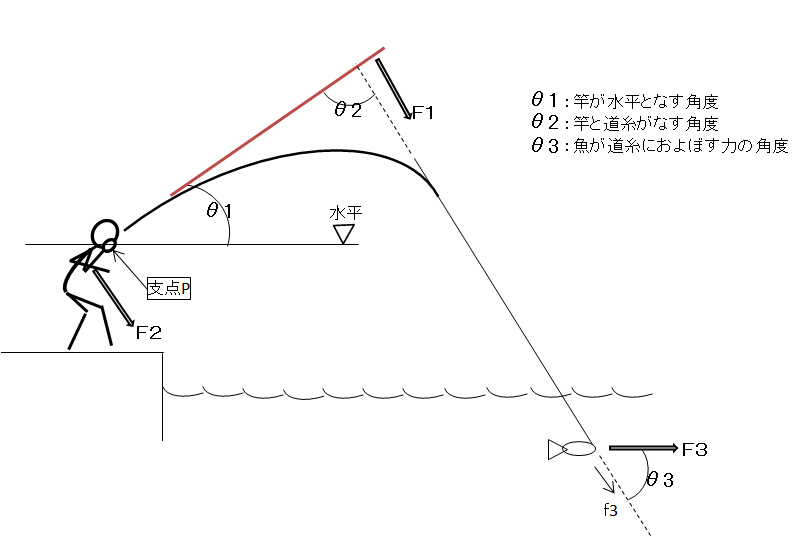

(1)魚が走る力と釣り具にかかる作用点の説明

下図を見ながら読むと簡単ですよ

P点は、釣り人が竿を持つ支点で、釣り人は魚が引く力をこのP点を介し感じる事となる。

竿先に架かる力F1は魚が走る方向や強さで変化するが、テコの原理でF1は増幅されP点に伝わり、

この変化が激しいと釣り人は対応が遅れ、仕掛け切れやハリはずれを起こしてしまう。

釣り人は、このF1を出来るだけ小さく且つ一定に保つように竿を操作しなければならない。

その方法を以下力の計算を交え解説する。

(2)魚の引く力を小さく一定に保つための角度(θ1)

釣り人は、魚が強く引いた場合竿を立てたり寝せて、竿の角度(θ1)を変えやり取りする。

では、どうしてそのような動作を行うのか、釣り人はほとんど経験的に反応しているが、

それには理由がある。

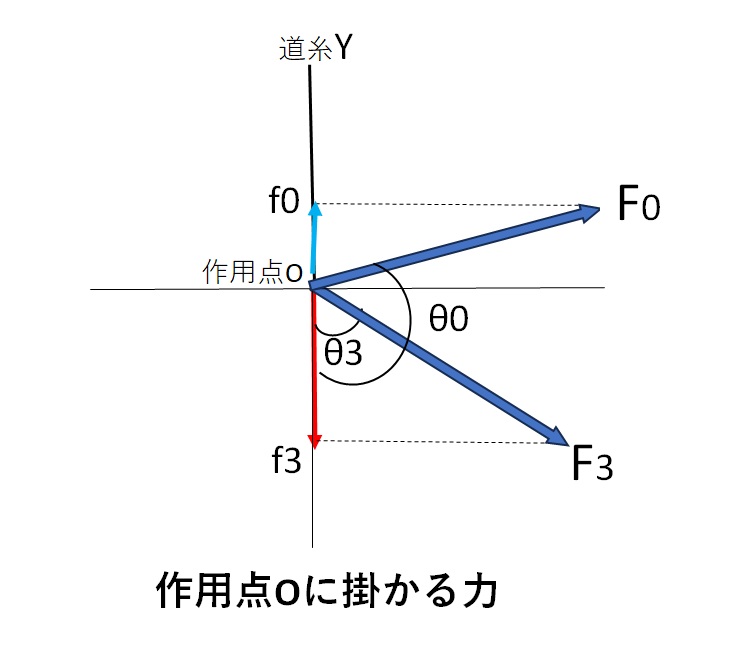

(3)F3(魚が走る方向と力)が、道糸におよぼす力 f3

竿に掛かる力F1は、F1=f3 = F3cosθ3で表すことが出来、

その力f3は、道糸の延長線と魚が走る方向からなる角度θ3が小さくなるに従い大きくなって行くことが分かる。

(例)θ3=0度の場合、cosθ3=1.0

逆に道糸の延長線となす角θ3が大きくなるよう竿を操作すれば、

(例)θ3=60度の場合、cosθ3=0.5

となり、f3は小さくなって行く。

このように釣り人は経験的に魚が走る方向に竿を倒し、

θ3が大きくなるよう竿(道糸)を操作することで、魚を浮かせる、ライン切れなどに対処している。

分かり易く作用点(魚との接点)を拡大したのが下記の図となる。

(例)0<θ3<90°の場合、f3はθ3が90°に近づくにつれ小さくなっていき、

(例)θ3=90°の場合には、f3=0、

(例)θ0のように90°を超え大きくなった場合(θ3=120°)では、f3=f0=-0.5 となる。

このf3=-0.5は、魚が浮き上がる事を示しており、結果的に道糸が緩んでしまうこととなる。

この場合、素早く道糸を巻き取り、引き続き魚にテンションを掛けなければなりません。

ここでは、道糸やハリスにおよぼす力(F1=f3:引張り応力)を最小に留める方法を解説しましたが、

F1=f3 = F3cosθ3により、

竿の操作で道糸の延長線となす角θ3を大きく維持すれば、

道糸やハリス、釣り人に伝わる力も最小となることが分かったと思います。

さらに釣り人への力を小さくする方法がありますが、次回解説しますので、取り敢えず、